El policía que intentaron quemar en un CAI y ahora vive para sembrar paz

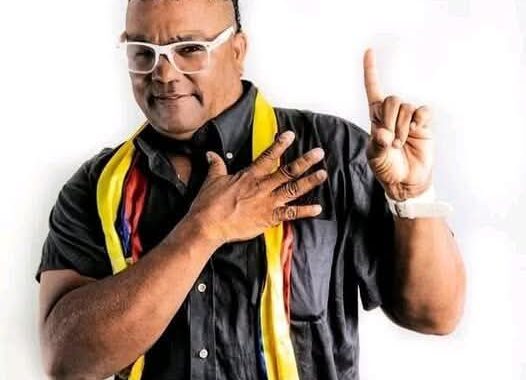

Guillermo Andrés Abonia Carabalí es ejemplo de resiliencia, amor por la institución y por la comunidad afrodescendiente.

Por: Emilio Gutiérrez Yance

Dicen en Santander de Quilichao que el sol nace con un tinte más fuerte, como si ardiera en la piel de quienes llevan la historia de África tatuada en la sangre. Allí, entre el ruido del río y las calles polvorientas donde la vida es lucha diaria, vino al mundo Guillermo Andrés Abonia Carabalí, hijo de Ana Lucía, vendedora de chontaduro con manos dulces de madre, y de Pedro, obrero del ingenio, hombre de trabajo cuya vida se apagó demasiado pronto bajo el peso silencioso de un infarto.

Su apellido Carabalí, más que un nombre, era una herencia: un eco de tribus guerreras que llegaron encadenadas desde África y que, a través de él, aprendieron a resistir otra vez en tierras caucanas. Desde niño, Guillermo descubrió que la vida era una batalla callada: vendía frutas junto a su abuela, caminaba las calles de Cali con el corazón abierto a la esperanza, y soñaba, entre la pobreza y la violencia de su tierra, con un país distinto.

El uniforme policial llegó a él en 2005, no como un sueño infantil, sino como una oportunidad. Sin embargo, en la Escuela de Tuluá, y luego en las calles de Bogotá, el uniforme se volvió también una coraza contra un enemigo inesperado: el racismo. En los buses y en las esquinas, las miradas lo atravesaban como cuchillos, recordándole que su piel era para algunos un estigma. Pero Guillermo eligió no odiar. Respondió con respeto, con disciplina, con la convicción de que la dignidad no se negocia.

Había sido rapero en su juventud, y aún dentro de sí sonaban los tambores invisibles de sus ancestros. Quizá por eso resistió: porque en cada verso improvisado había aprendido que la palabra podía salvar tanto como un arma podía destruir.

El destino, sin embargo, lo pondría frente a su prueba más dolorosa. Fue en el estallido social de 2021, en Puerto Resistencia. Aquella noche, el CAI se convirtió en una trampa de fuego: rodeado, rociado con gasolina, convertido en símbolo del odio acumulado. Dentro, el miedo olía a humo y desesperanza. Una compañera fue ultrajada, y él, con el alma hecha pedazos, fue sacado a golpes, humillado por la multitud que no veía a un hombre, sino a un enemigo. La muerte le rozó la cara, pero un encapuchado —ese ángel anónimo del caos— le abrió un resquicio para huir.

Guillermo sobrevivió, aunque algo en él quedó roto para siempre. Esa noche, entre gritos y llamas, comprendió que la paz no era una palabra escrita en tratados ni discursos oficiales: era un territorio frágil, que debía sembrarse con cada gesto humano, incluso en medio del odio.

Hoy, como parte de la Unidad Policial para la Edificación de la Paz (UNIPEP), Guillermo sigue caminando, llevando sobre sus hombros la memoria de su padre, el esfuerzo de su madre, la fuerza de sus ancestros y la cicatriz invisible de aquella noche de fuego. Su historia no es solo la de un policía afrodescendiente; es la de un hombre que aprendió a resistir sin renunciar a la ternura, que carga dolor pero aún cree en la esperanza.

En este Día Internacional de los Afrodescendientes, su vida nos recuerda que en Colombia los héroes no siempre llevan medallas brillantes ni nombres en monumentos. A veces son hombres sencillos, con la piel marcada por la historia, que deciden levantarse cada día para seguir construyendo paz, aunque la guerra y la injusticia los persigan como sombras.

Policía Nacional acompaña el regreso a clases en Bolívar

Policía Nacional acompaña el regreso a clases en Bolívar  Falleció el actor italiano Salvo Basile

Falleció el actor italiano Salvo Basile  Madre y sus hijos fueron encontrados sin vida

Madre y sus hijos fueron encontrados sin vida  Luto en la champeta. Falleció un icono del genero

Luto en la champeta. Falleció un icono del genero  Tres personas fueron capturadas en Soledad

Tres personas fueron capturadas en Soledad  Patrullero de la policía asegura haber visto “la llorona” en Bolívar

Patrullero de la policía asegura haber visto “la llorona” en Bolívar  Procuraduría advierte sobre empleo público en periodo de Ley de Garantías

Procuraduría advierte sobre empleo público en periodo de Ley de Garantías  Los tiburones mordieron a los Embajadores en bogotá

Los tiburones mordieron a los Embajadores en bogotá